|

|

Половые враги

Довольно уже давно, в попытках изучения итальянского языка и жизни при помощи неаполитанской жены и словаря, прочитал некое эссе неизвестного мне итальянского писателя. О чем было эссе в целом, а также всех извивов мысли не запомнил, как и имени самого писателя, помню только, что он был сицилианец. Но вот несколько мыслей из этого эссе впечатлили меня, остались в памяти на годы и, время от времени, вспоминаются в разных контекстах и поныне.

Речь шла о послеполуденном размазывании мозга по просторам, о дремотном оцепенении с последующим засыпанием, что у некоторых южных народов называется сиестой, но еще и о некоем культурно-мистическом содержании сиесты.

Воздух дрожит и струится от жары, предметы теряют твердые границы, как будто испаряются... А ежели прихлебнуть немного холодного белого, бокальчик, а можно и второй, то такое блаженное состояние "плывущего ступора" или – "сладкого оцепенения" продолжится и заиграет полутонами. На твой не сосредоточенный ни на чем взгляд наплывает мягкий туман, все объекты в поле размазанного зрения покачиваются под аккомпанемент какой-то волнообразной мелодии в такт твоему пульсу, который скоро исчезнет; и сам ты плывешь, мысли едва вертухаются... и, наконец, упадаешь в сладкий послеобеденный сон – сиеста. Перед засыпанием, может быть, успеешь ухватить краем замирающего сознания две-три мудрых мысли экзистенциального характера и с ними уже уснуть. Лучше бы их тут же записать, а то, проснувшись, не упомнишь. Но разве есть силы, способные заставить разбить это хрустальное оцепенение – искать карандаш, бумагу, вставать, двигать ящики, что-то там писать, мелко двигая рукой, что сразу рассеет это затихающее счастье... И из почти мистического оно станет обычной бытовой зевотой, да и мысль потеряется... Все равно её не поймаешь во всей красе — лучше уж не дергаться.

Вот так и погибает большинство "бессмертных мыслей" человечества... Ну, или, может быть, они не умирают, а, будучи однажды "подуманы" твоим смеркающимся разумом, оседают где-то там в поднебесьи в виде какого-нибудь "когнитивного тумана", который потом Господь будет выдавать порциями в концентрированном виде грядущим гениям для развития и оплодотворения (ты ж не смог их реализовать по лености, посему вот и не гений). Говорил же Вернадский о какой-то там ноосфере, что он имел ввиду? Может быть, как раз этот "мыслящий туман", конденсат идей и благородных порывов – и есть ноосфера? А мысли являются "бессмертными" именно в этом смысле – вечного витания над нами, а не потому что их все помнят, повторяют и записывают в сборники афоризмов. Это немного похоже на платоновские "эйдосы", как я их понимаю... вот они там где-то витают-витают, а потом опускаются на чью надо голову, но далеко не на всякую.

Или, возможно, еще наши промелькнувшие перед сном мысли отчеканиваются Господом на каких-нибудь великих безразмерных Скрижалях, и это нам потом зачтется... Ну, когда дело дойдет.... Вот только не хотелось бы, чтобы зачлись и какие-то мимолетные гадости, подуманные в разные периоды озверения и опьянения, хоть кратковременного, а то ведь, боюсь, баланс в этом случае будет не в пользу чистого, высокого и гениального... Хорошо бы, чтобы там — в этом небесном хранилище откладывались только самые чистые и благородные наши мысли и порывы, а не всякая повседневная дребедень, это бы меня успокоило и примирило с леностью.

Ох, черт возьми, какая сладкая и какая опасная получилась у меня идея, поистине дьяволическая – маняще-губительная.... Если все наши прекрасные проблески мысли, по лености не зафиксированные, не развитые и нереализованные где-то там оседают вверху, а потом имеют возможность прорасти в чужих головах и осуществиться, то... то — "отрадней спать", можно не особенно беспокоиться о впустую уходящей жизни, не мельтешить, не рвать жилы, не стирать подметки... Замечательная апология лености, итальянского "дольче фар ниенте" – сладкого безделья и русского промятого дивана – рабочего места всякого "думающего человека".

И все равно хочется, чтобы подуманное и потом даже и забытое тобой — где-то там существовало. Веселее тогда жить профессиональному бездельнику. А может быть, итальянцы как раз просто посвящены в эту тайну мироздания, до которой я вот только сейчас додумываюсь, и она как раз и есть их главная национальная тайна, которую они никому не доверяют или доверяют лишь опосредованно... Словом, сиеста это явление более культурное, нежели физиологическое, имеющее и корни, и разветвления в психике, в традиции и климате, и суть его, скорее всего, как раз в этом медленном осознании распаренным мозгом чего-то значительного для твоего существования и, вполне возможно, для всего так называемого человечества. Иными словами – это особое качество размышления, разновидность медитации в жарком мареве с видом на расплывающуюся природу, которое располагает к озарениям и прозрениям, а также дает свои высоко-глубоко-культурные плоды. А не просто – нажрался пельменей и в койку...

***

В Италии, где летом после полудня часов до четырех или даже до пяти во многих местах все замирает, закрываются и церкви и кафе, сам распорядок жизни, кажется, подталкивает к погружению в сладкую полудрему, тебе просто ничего не остается делать, как чем-то занять это время чем-то, не требующим напряжения. Довольно часто в садиках или на террасах под навесом можно увидеть у итальянцев густо развешены гамаки – самое удобное приспособление для избывания сиесты, видимо, ей и обязанные своим существованием, в принципе-то неудобно – ночь не прокачаешься, спина отвалится, а вот час-два после обеда перекантоваться с книгой или сигарой – лучше не придумаешь.

Однажды я примерно в эти часы оказался в Ферраре, у меня там пересадка на пути из Венеции в Равенну и около часу времени между поездами. Я часто там пересаживаюсь, но впервые это выпало на сиесту, обычно же – под вечер; а тут лето, зной, кафе закрыты, не работает даже пристанционный буфет. И еще до поезда целый час, которого слишком мало, чтоб дойти до давно вожделенного центра Феррары, – и слишком много, чтоб пережидание прошло комфортно – на маленьком душном вокзале без кондиционеров и удобных скамеек. В кассовом зале, где было прохладней всего, их как раз не было вовсе, не на пол же садиться...

Я вышел на привокзальную площадь — и как будто открыл дверь сауны, даже сморщился инстинктивно. Обещали 37, но во второй половине дня от мостовой воздух разогрелся и больше – до 40. Привокзальная площадь мертва, на ней, как над огнем горелки расплывается и трепещет воздух, – и ни одного человека, ни скотины, и даже несколько сошедших с моего поезда пассажиров мгновенно испарились в этом пламени и теперь, наверное, летают над этой площадью, разъятые на атомы. И даже птиц не видать. Только большая стоянка велосипедов слева, Феррара — самый овелосипеженный город Италии, чем и гордится, кроме прочего. В немецкой статье в Википедии про Феррару, которую я незадолго перед тем прочел, о велосипедах написано в три раза больше, чем об экономике.

Черт, занесло же сюда в неурочное время, даже если бы его было побольше и можно было бы пропустить один поезд – в такую погоду не пойдешь осматривать достопримечательности. Я огляделся — куда бы податься? Не нашел ничего лучшего, как сесть тут же в теньке, прислонясь к стенке вокала, соблазнившись легким сквознячком, который время от времени протягивал вдоль стены, да и камни здесь были не горячие. Я купил на вокзале в автомате маленькую бутылочку колы-лайт, но она оказалась не настолько холодной, как я ожидал, видать, холодильники уже не справлялись. А с надеждами на банку холодного пива из бара напротив, принадлежащего китайцам, куда я обычно заходил, пришлось тоже распрощаться, даже китайцы, которые, как известно, в огне не горят и в воде не тонут – не выдержали зноя, закрылись на сиесту. Тоска.

Я привалился к стенке вокзала с видом на площадь и поспешил перелить в себя поминутно исчезающую слабую прохладу колы — еще бы чуть-чуть и она стала бы горячее меня... Питье почти не освежило. Черт, еще целый час изнывания.... Я достал из дорожной сумки начатую еще в Венеции бутылку вина – питье не для жары, конечно, но ничего другого нет, и – надежда на то, что легкое опьянение мозга заставит время течь быстрее, для этого, наверное, и пьют в перелетах и ожиданиях, – сделала мою руку решительнее. Сейчас поначалу надо переморщиться от процесса глотания на жаре этого густого, теплого красного, – у меня была с собой бутылка венецианского бардолино температуры окружающей среды, – а потом почти сразу станет веселее. Я сделал несколько больших глотков из бутылки и едва справился с позывом обратного хода... Пришлось запить водой из пластмассовой бутылочки, которая в путешествии всегда с собой, там вода тоже теплая, но вода же... И как только римские вояки в походе всегда пили вино, в том числе, и на жаре? Хотя вино заметно придает физические силы, в том числе и уму... Вот-вот, пошло-пошло, в ум как раз и пошло....

Воздух над площадью заструился еще интенсивнее, тут главное – не перебрать со стимулятором. А то сгоришь в этом пламени и все благотворное культурное воздействие нежданной сиесты в легендарном городе пойдет насмарку. А ведь не за этим же мы здесь мучаемся, пия, да и вообще сидим здесь, а для хоть мимолетного просветления... Послеобеденный час в незнаемом, а, точнее, знаемом лишь в уме и воображении городе, на выжженной площади, где даже мухи не летают — один, с бутылкой у стены... Взбодренному вином сознанию показалась необыкновенно романтичной мысль о том, что я, пожалуй, единственное живое существо на этой площади... Какой простор для сиестной медитации, можно упиваться своим одиночеством, непохожестью на других (главный мотив самоупоения для романтических натур) и даже определенным ореолом героизма — не всяк дурак здесь усидит... И роить в расплывающемся мозгу воспоминания и ассоциации, всяческие фантазии...

Из вокзала вывалилась парочка африканцев с дитём и тут же отпрянули, женщина скривилась и громко выговорила мужу на каком-то резком наречии, они поспешно убрались назад в здание вокзала. А у меня на лице, я чувствовал, растеклась медленная улыбочка самодовольства — ага, негритята, испужались, а вот нам все по фигу, никто кроме нас, гвардия умирает, но не сдается и так далее... Я почувствовал себя хозяином площади... да что там площади — Феррары. С меня даже пот уже не течет, вытек весь... Я превращаюсь в хорошо высушенный сухофрукт, нет — в мумию герцога Феррарского, сидящего на площади и смотрящего на свой народ... Эй, нароод, где ты? Нет народа на площади, ни народа, ни собаки, ни вообще живого белкового тела...

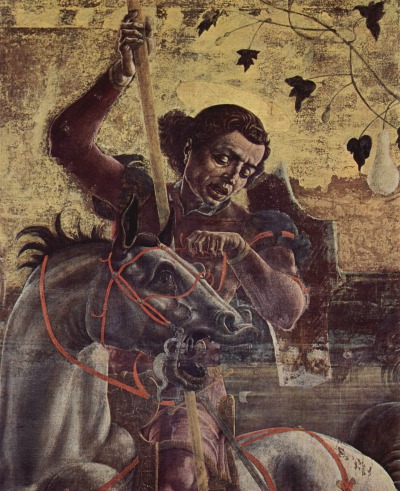

Боже, а как я вожделел эту Феррару, заочно вожделел и уже давно, что постепенно все про нее прочитал и даже при помощи гугл-маппа погулял по её улицам, потоптался возле её дворцов, замков и церквей, я знал её художников, чудесного, малознаемого Франческо дель Коссу, которым восхищался Муратов, совершенно необычного Козимо Туру – ученика Монтеньи, от которых мало что осталось, в основном потраченные фрески во дворце Скифанойя. А еще я очень хотел посмотреть вживую на невероятного Святого Георгия работы Туры, который изображен на створке органа Феррарского собора, его репродукция даже однажды была у меня картинкой рабочего стола на компе и очень меня воодушевляла.

Меня страшила также мысль, что здесь жили сразу три великих поэта Возрождения – Боярдо, Ариосто и Тассо, а Ариосто даже и родился. И мне особенно нравилось, что отец Ариосто мог быть наемным убийцей, об этом писали некоторые исследователи Возрождения, Ариосто — сын киллера, это так "по-возрожденчески", "по-феррарски"…

Меня притягивало и то, что Феррара была родиной Савонароллы — безумного монаха и великого проповедника, слушать которого собирались толпы во Флоренции, и приходил послушать сам Лоренцо Медичи, который перед смертью даже просил его отпустить грехи, но Савонаролла не отпустил.... А послушав его обличений, уже немолодой Боттичелли тоже раскаялся и бросил пару своих картин с голыми бабами в виде Венер, выходящих из воды, в "костры суеты", которые горели тогда на площадях Флоренции... А юный Микеланджело, брат которого был приверженцем Савонаролы, тоже наслушался его речей и просто прыгнул в седло и поскакал прочь из Флоренции, видимо, предчувствуя, что послушав еще немного, тоже станет крушить свои скульптуры с голыми мужиками... А потом последователи монаха взяли в городе власть и началось нечто вроде "христианской республики" под управлением Савонароллы... Ну, а потом великий проповедник оказался на костре. Его не перестали слушать, ему перестали верить...

Его принято числить по линии "средневекового мракобесия" (хотя это уж был самый рассвет Возрождения), но это была, скорее, очистительная христианская реакция на Возрождение, ранние ростки Реформации, только по южному, по-итальянски очень страстная, еще более страстная, чем позже у Лютера и Кальвина.... Но какова же была его сила убеждения и слова — поистине апостольская! Я так много читал про него в связи с Флоренцией, часто стоял на площади на том месте, где его сожгли — это пятно отмечено, что не мог с отдельным, обращенным лишь к нему трепетом, переживать вступление на его родину... То, что именно Феррара родина Савонароллы добавляла этому городу в моем представлении какого-то мрачного драматизма...

Кстати, о Кальвине, который подвернулся под язык... Это почти невероятно, но было время, когда Феррара, при всей её непоколебимой католичности, дала приют этому швейцарскому реформатору церкви, благодаря озабоченной религиозными поисками жене герцога Эрколе II – Ренате. Так что двух реформаторов церкви связал этот город, хоть и заочно через полтора столетия. Да кого он только не связал... Вот меня, например, связал с бутылкой и послеполуденной жарой...

Мне нравилось до поры выдумывать Феррару издалека и заранее, рисовать это пространство, где жили три великих поэта не по собственным впечатлениям, а по косвенным данным — описаниям и фотографиям в книгах и в интернете, – так нарисованная в воображении картина всегда грандиознее, чем её последующее воплощения на бумаге, воображение – наша настоящая счастливая реальность. Она же не может оставаться "просто себе городом", после того, как в нем жили три великих поэта, да и не только они... И ведь Феррара это не Рим, в нем нынче 130 тысяч, а прежде было, наверное, вполовину меньше, меньше и домов и пространства, и они — все эти выдающиеся художники жили вместе на одном небольшом городском пятачке, сталкиваясь лбами на рынках и в тавернах... Я немного боялся, что реальность города рассеет во мне это чувство предварительного благоговения, многообещающего предвосхищения встречи со "святыми камнями", которое важнее самой встречи... Ну как, как... тут почему-то мне вспомнилась набоковская "Машенька", когда герой отказывается в последний момент от встречи с возлюбленной, пережив её в воображении. Я и вожделел этот город, и боялся его.

Но более всего мне хотелось посмотреть в знаменитое зеркало в замке герцогов д` Эсте, заглянув в которое однажды, неуемный сексуальный подвижник и ревнивец герцог Николо III, увидел в окне на противоположной стороне внутреннего двора свою красавицу жену Паризину в объятьях собственного сына Уго. Любовников рассадили по темницам в башнях замка и вскоре казнили. Но только этим взъяренный герцог не закончил месть, он решил распространить гнев на все это подлое племя изменщиц и прелюбодеек, по крайней мере, в границах собственного герцогства... И вскоре была казнена неверная жена одного из придворных, а потом еще, и еще... Потом, правда, волна казней пошла на спад и женщины, к счастью, продолжали изменять мужьям, иначе бы это уже было никакое не Возрождение со страстями, кинжалами и великими художниками, и все художества бы тут же зачахли.

Однако меня в этой истории интригует технология разоблачения, от нее больше всего веет "духом времени", это вам не электронную почту перехватить или случайную эсэмску, здесь сама страсть, живые люди, отблески, крики... Говорят, зеркало было так специально косовато повешено, чтоб в нем отражалось именно это окно на другой стороне большого двора, наверное, возле него было особенно удобно обниматься или чего там еще вытворять... Вот хотелось бы посмотреть это историческое приспособление, столь красиво погубившее знаменитых любовников...

И сам Николо III был человеком выдающимся, по крайней мере, уж в одном: хронисты пишут, что у него было 800 любовниц, была бы и тысяча, если бы еще пожил.

Эвон какая жизненная сила билась во внешне неприглядном – низковатом, толстоватом и даже лысоватом (о чем мы можем судить по фреске делла Франчески) герцоге. Наверное трахал все, что передвигается мимо... У герцога было около 300 детей (поэтому – подумаешь сына казнил, не убудет — этого добра без счету — три полных роты), он признал и придал более или менее официальный статус около тридцати из них. На большее, судя по всему, не хватило денег, а то бы, может, и всех признал... Дети ведь требуют денег в обучении, кормежки... При Феррарском дворе вообще не делали разницы между законными и незаконными детьми, признавали весь приплод, что "Бог дал". Вот Уго был как раз незаконный, но уже объявлен наследником, ибо законных у герцога не было. И вот этому-то выдающемуся сладострастнику в Ферраре поставили конный памятник! Ужасно хотелось бы посмотреть... В описаниях его государственных деяний я больше ничего значительного не обнаружил, только это... Наверное, за это качество ему и поставили конный памятник благодарные соотечественники, умеющие ценить любовь во всех ее проявлениях... Может быть, он даже и совокуплялся, не слезая с коня, поэтому и памятник конный, ибо какими-то военными подвигами он тоже не запечатлелся в памяти потомков.

И тут я припомнил еще одну деталь... Уже при жизни Николо имела хождение одна поговорка: "Потомство герцога орет по обеим берегам реки По". Если уж в те времена потомство герцога орало по обеим сторонам самой большой итальянской реки, то со временем оно ведь неимоверно увеличилось, и, можно предположить, что нынче Феррара и Феррарская область в значительной степени заселена прямыми потомками плодовитого герцога Николло. Представляете какое это культурное лобби! Удивляет лишь, что ему не стоит памятника на каждой городской площади "от благодарных потомков" – в прямом смысле этого выражения.

Восемьсот, — задумался я, – это же трудно представить! Интересно, а кто вел учет и на каком основании попадала в реестр та или иная женщина. Был ли специальный чин при дворе, который записывал все похождения герцога или он сам контролировал, возвращался, например, после интима и давал указание писарю: отметь там — Лаура Моретти – 2 раза, Джулия Росси — четыре. И попадали ли в реестр любовниц мимолетные связи по принципу "трахнул – забыл"? И вообще — за какой это период? За всю жизнь? Вот эта система учета, любовная бухгалтерия более всего вызывает сомнения — записывал ли он их всю жизнь или потом вспоминал? Тут-то и при несопоставимо более скромных показателях — не всех и упомнишь... Словом, много вопросов к этой эротической статистике... С другой стороны — это все равно очень много, даже если представить, что это все за всю эротическую мужскую жизнь накопилось, а прожил он до 58 лет. Ведь с большинством женщин он же не по одному разу совокуплялся... Конечно, когда уж тут о государственных делах думать, не случайно он и запомнился-то более всего этими своими сексуальными деяниями и драмами на этой почве...

Припомнился в связи с герцогом и еще один сладострастник – венецианец Казанова. Он жил тремя столетиями позже и за всю свою эротическую жизнь имел отношения "всего лишь" с чуть более 130-ю женщинами, а ведь именно его мы чтим как аллегорическую фигуру эталонного обольстителя, а это ведь в 6 раз меньше, чем у герцога. И при этом Казанова после 45 уже никого не хотел или не мог – 11 венерических заболеваний! А сколько же их могло быть у герцога при таком объеме перетраханного феррарского населения в те трагические, "догондонные" времена! Вряд ли к нему приводили женщин исключительно после медосмотра... А такой колоссальный разрыв в цифрах, наверное, можно объяснить тем, что герцогу-то и "так давали", поди попробуй не дай, а Казанове все же приходилось применять всевозможные ухищрения, чтоб соблазнить женщин... Чаще всего врать что-нибудь, соловьем разливаться, истории разные рассказывать, по большей части вымышленные. Это он умел замечательно и в этом эротическая практика Казановы несопоставимо благороднее, он не принуждал, а уговаривал... Врал разве что... Но врать женщине ради любви (в большинстве случаев всего лишь для получения доступа к телу) не стыдно, мы враги, война идет на уничтожение. У них есть свое оружие массового поражения, они же не стыдятся его применять, вываливая прилюдно свое существо поверх барьеров, и мы не должны стесняться, у нас свои способы... Эта мысль о враждебности любовников и беспощадности любви ярче всего явлена и пережита как раз в эпоху Возрождения и лишь отголоски ее докатились до Казановы — до 18-го века..... Позже это высокое и яростное противостояние забубнилось гуманистическими и феминистическими теориями, все стало уныло и психиатрично, а главное – исчезла эта межполовая ясность: мы враги и пощады нет, идет война на уничтожение...

Тут площадь сильно качнулась в моих уже затуманенных вином и усталостью глазах, как авиагоризонт на приборе в руках пьяного пилота — и потом резко ушел вверх! – я уронил голову между коленей на сцепленные руки и заснул... Последней в предсонном озарении была эта самая яркая мысль о восьмистах любовницах герцога и экзистенциальное переживание о половых врагах... Неизвестно, достойна ли эта мысль для выкарябывания ее на Небесных Скрижалях как первоисточник для будущих поколений, но вот мне она и без выкарябывания заполнилась ввиду, наверное, необычности места действия... Все-таки не каждый день засыпаешь в сиесту с бутылкой вина прямо на улице чужого города, прислонившись спиной к забору, в данном случае, вокзалу... Она мне даже сама вспомнилась сразу же, как проснулся и первое, что пришло на ум: "половые враги"! И посейчас вот помнится... Правда, теперь она мне уже не кажется столь яркой и значительной, а немого спорной...

Итак, голова моя упала между коленей и в ней, по волшебству сна, картины пылающей площади и образ вагинострадающего герцога вытеснились образами струящейся по моему лицу прохладной воды, которую я жадно пью, и фонтана, в котором я сижу голышом и радостно остываю. Вот счастье, – подумал я во сне, – сидеть под прохладной водой в фонтане и ни о чем не думать, а не на горячей площади, обливаясь потом и при этом думая о разном возбуждающем, какое счастье эта вода, как она охлаждает и возвращает в здравый ум и как переливается в ней солнце... А еще лучше бы снег на губы сейчас, он бы таял и превращался в воду, и на глаза, и на лоб — совсем бы отрезвел и мысли бы были совершенно другими... И вот еще ветка заснеженная еловая — образ вечного русского счастья — закачалась перед глазами, и птица вспорхнула, осыпая с нее снег, и слышен трепет птицы, но не слышен падающий снег... Вот чего я давно не видел, чего мне давно не хватало даже на этой площади... И пусть бы даже снег засыпался мне за воротник, – то отчего в детстве так неуютно ежился, а сейчас... Боже, какое счастье — снег с потревоженной птицею ветки сыплется тебе за воротник! Знают ли об этом несчастные южные народы, которые могут прожить целую жизнь и им ни разу не осыплется снег за воротник!? И сладкая прохлада этих видений проникала в мое разгоряченное за день тело, принося с собою счастье и освобожденье от зноя, напряжения и усталости. Только вот кто-то собирается нарушить это прохладное счастье, как всегда не вовремя, кто-то меня трясет, гад:

– Синьоре, синьоре...

– Половые враги! – с ужасом подумал я или даже сказал последнюю перед засыпанием мысль и открыл глаза.

Передо мною стояли двое полицейских.

- Тутто бене, синьоре?

- Бене, бене, грацие, – я встал.

- Иль востро пассапорто, прего?

Ну да, все понятно — сидит чуть ни посреди площади прилично одетый мужик, не бомж по виду, рядом бутылка, голову уронил... Погода такая, что ни одну собаку... Может, уже помер...

Пока лез за паспортом посмотрел на часы и пришел в ужас – мой поезд уходил через три минуты, он уже стоял на перроне, дымился... Если бы они меня не разбудили, я бы проспал, если конечно у них не появится идея меня задержать для выяснения личности или за беспорядок... Хотяаа – что я нарушил? В Италии распивать на улице не возбраняется, правда делают это только иностранцы. Наверное, эти порядки установлены специально, чтоб облегчить страдание иностранцев на чужбине... Мне стыдно, но у меня своя жизнь, и почему-то выпить на улице из горла` мне хочется только в Италии. Наверное, от непереносимости красоты, от ее непереживаемости. Трудно же уместит в мозгу и пережить, что в этом маленьком зачуханном городишке жили сразу три великих поэта Возрождения и еще множество отличных художников...

- Синьоре, синьоре, – взмолился я, протягивая свой паспорт, – квесто э иль мио трено. Вадо а Равенна. Ли ми аспетта ла миа фамилья, мия молье, миа филья.... се ло пердо, оджи нон торно пью а каса...(Это мой поезд, я еду в Равенну, там меня ждут жена и дочь... если я опоздаю, то сегодня уже не попаду домой)

Это было чистой правдой, поскольку следующий поезд шел уже поздновато, и я не успевал на автобус по побережью, пришлось бы брать такси на длинное расстояние. Один из них мельком взглянул на мой русский паспорт, потом на мою физиономию и протянул документ обратно:

– Буон виаджо, – он ехидновато улыбнулся и козырнул.

– Грацие, грацие, милле грацие, – я схватил паспорт и бросился было бежать.

– Иль востро вино, – сказал улыбающийся полицейский, показывая на вино, и мне пришлось бегом вернуться за бутылкой.

Никакие они не половые враги, – подумалось на бегу, – а просто ангелы, иначе бы мне не успеть на поезд. А там уж кондиционер, прохлада и совершенно другие мысли.

***

Но более всего меня тронуло в том самом эссе, что по некоему принципу сродства автор приплетает сюда и русских... И русскую литературу, и русскую умственность, и русское сознание... Немного однобоко приплетает, но интересно... На Сицилии вообще довольно жарко, еще жарче, чем в других частях Италии, что, наверное, еще более способствует развитию определенного типа умственности... Сродство, как понимает его автор, у них, сицилианцев с русскими как-раз вот в этом – в умении предаваться задумчивому оцепенению. И если на Сицилии этому способствует жара, то в России... в России... ну как всегда – "эти неоглядные заснеженные пространства, где ни зги не видать, где человек – снежинка в мироздании, где наваливается особое чувство тоски от бесконечности и ужаса, от бесприютности, эта однообразная завьюженная мгла..." Ну как-то так... это, так сказать, умозрительная концентрированная цитата из западных эстетизированных представлений о России, если временно отсечь медведей и ракеты.

В России – где много черно-белого, где пар изо рта идет почти полгода (а ведь в Италии есть такие места, где человек может прожить всю жизнь и ни разу не увидеть, как идет пар изо рта, если специально для этого не залезет в холодильник, – на той же Сицилии), где много равнины, где преобладает одноцветье леса и степи, где монотонность и бесконечность — самые важные характеристики пространства, где в это коматозное (гипнотическое) состояние полусна-полубодрствования, полумысли-полубезумия, а то и – полужизни-полусмерти, впадаешь автоматически через несколько минут любого движения или любого лежания....

Сам писатель в России никогда не был, так что образ этот сложился по фильмам и по литературе... (Вообще, я считаю, что это как раз возможно; и образ чужой страны будет даже более точным, чем в результате бестолкового массового туризма, то есть лишенным третьестепенных случайностей, из которых глупые люди любят делать многозначительные выводы). И в литературе, и в натуре у нас, действительно, просторов много, но оказалось еще, что сицилианец имеет ввиду, в основном, роман "Обломов", как квинтэссенцию русского характера и в какой-то степени русской мысли... То есть мыслитель Обломов не может встать с койки именно "от просторов", а не от чего-то другого... Вольные аналогии сицилианца идут еще дальше – и семейственность, а значит, склонность к мафиозности и мздоимству, продвижению по родству, и значение связей – все у нас похоже... И русская умственность — тягучая, неяркая, в которую врастаешь постепенно, которую понимаешь не умом, а сразу все существом (если не сказать — самой толстой частью этого существа) — и "вдруг", то есть постигаешь в какой-то момент озарения, вспышки — горючие материалы для которой долго накапливаются... А еще – сплошная спонтанность, всплески, а не ясная логическая конструкция, как в центральной Европе; и так же – умствующего часто "несет"... именно – "без руля и без ветрил", это оказывается верно и про нас и про итальянцев, сицилианцев... И вот еще такое: есть даже и некая итальянская аналогия состоянию, когда "долго запрягают, но быстро едут", забыл только как она звучит...

А что – я бы с ним согласился... особенно в части ленивого шевеления тела и мозгов в иные периоды и – "обломовщины"... И даже мотивации обломовщины – "от просторов". Это медленное разгорание зимнего дня, особенно где-нибудь в глухой деревне, с ограниченными возможностями существования человека... А что в деревне делать зимой? Растопить печку, сварить картошки, а потом дойти до края села и обратно. Дальше идти некуда и незачем... Лучше уж действительно не вставать с печки-койки... И одновременно радость и сладость такого существования – никуда не идти, лежать, смотреть на заснеженные ветки, хоть целый день смотри... Взять какую-нибудь толстую, тоже медленную и непролазную книжку из 19-го века с очень пожелтевшими листами и длинными диалогами (смею уверить вас, сударь, в моем полнейшем почтении...), перелистнуть, бросить, взять другую с фотографиями давно потонувших кораблей... Надеть тулуп, выйти на улицу, отскрипев дверью, засыпать себе немного снега за воротник и опять зайти в жарко натопленную избу... И снова лежать и смотреть на ветку в снегу, как она качается, как осыпается с нее снег от вспорхнувшей птицы. Тут тебе и буддизм, и конфуцианство, и даже труп врага, проплывающий мимо в одном лишь ачании заснеженной ветки – русский дзен. И мысли наверняка полезут в голову только основательные, экзистенциальные – зачем жить, когда умереть? Наверное, очень похоже на Сицилию... Только вот двумя бокалами холодного белого вина для усугубления состояния продуктивной художественной заторможенности у нас не отделаешься. И главное — теперь уже нет решительно никакой возможности отделить что из всего этого нафантазировал по теме я, исходя из родства наших "умственностей", а что уже содержалось в эссе великого сицилианского писателя, вот только фамилию я его забыл...

20.08.15